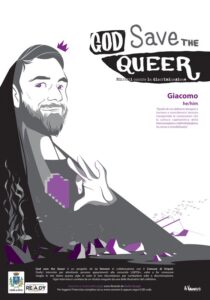

Cinque parole a vanvera su Giacomo

Illustratore, formatore, disertore del patriarcato.

Una dote/caratteristica che non può mancare ad una persona inclusiva

Tanta voglia di ascoltare, tanta fiducia nelle persone e flessibilità al cambiamento.

Lo so, sono tre concetti e non uno, ma è credenza assai diffusa in occidente che uno e tre siano lo stesso numero.

Cosa ami di più della tua vita?

Non saprei, amo molte cose, situazioni e persone, tutte in maniera diversa, diciamo che amo molto. Forse però, la cosa che amo di più è nuotare (metaforicamente), soprattutto in profondità, amo esplorare dentro e fuori da me ciò che è inesplorato, le aree d’ombra ancora non illuminate, scendere e riemergere. Sono un po’ uno di quei pesci che se non nuotano affogano, ecco forse ho imparato ad amare questa situazione di nuoto e continua ricerca. Se mi fermo è la fine!

Ah già… thè o caffè?

Direi the, perché lo preferisco, ma Il Caffè fa tanto XVIII secolo e per me ‘700 batte ‘800 uno a zero, per cui dirò caffè!

Ti è mai capitato di avere difficoltà a fare coming out all’interno di un determinato contesto?

Partiamo dal presupposto che è importante riconoscere i propri privilegi, così i miei da maschio-bianco-cis-abile: questa situazione ha molto a che vedere anche con la facilità di fare coming out, e di coming out nella vita ne ho fatti parecchi. Ricollegandomi a quanto scritto poco fa, sono sempre in esplorazione e spesso mi è capitato, tra un’immersione e l’altra, di scoprire cose nuove, anche legate alla mia identità. Vengo da una famiglia tendenzialmente aperta e flessibile ai cambiamenti, lo stesso potrei dire della mia grande famiglia di scelta. Riconosco di aver avuto molta fortuna nell’aver potuto quasi sempre fare coming out in piena libertà (e sicurezza).

Parliamo del tuo recente coming out come grey-ace-omo-romantico.

Come sei arrivato a questa definizione? Hai fatto un percorso di ricerca, o ti sei sempre riconosciuto in questa definizione?

Partiamo dall’inizio: sono nato e cresciuto in un paesone, una realtà di provincia dove, adolescente negli anni 90, non si parlava nemmeno di omosessualità. Non c’erano modelli in cui identificarsi né rappresentazioni positive del complesso mondo LGBTIQAP+, o meglio, non c’erano proprio rappresentazioni: a scuola non se ne parlava, tanto meno in famiglia o col mio giro di amicizie. Scoprii molto di me nel periodo in cui studiavo all’università e cominciai a collaborare con associazioni studentesche e realtà che si occupano di promozione e tutela dei diritti umani. Mi definii per molti anni gay (nonostante non mi sia mai sentito perfettamente a mio agio con questa definizione); anche nei primi del 2000 di certe realtà e identità si parlava poco o nulla. Negli anni, tuttavia, riconobbi che pur pensando il sesso in maniera positiva, l’attrazione che provo per le persone (prevalentemente socializzate uomini) è di tipo romantico, anche verso quelle con cui ho intenzione di stabilire un tipo di rapporto più profondo. Ho fatto molta ricerca e ascolto di me stesso e oggi trovo la definizione di Grey-A (o grey-ace), e cioè una delle tante possibili forme di orientamento che si colloca nello spettro tra l’asessualità e la allosessualità, quella in cui mi trovo più a mio agio.

Essere gray-ace ma avere un orientamento relazionale poliamoroso può mandare in corto circuito alcune persone; puoi spiegare in maniera chiara come è del tutto normale che questi orientamenti possano coesistere?

Purtroppo è così! Ogni categoria di persone che non rientri nel privilegio maschio-bianco-cis-stero-abile-amatonormativo (e mediamente benestante) è definita da uno o più stigmi, cosa tipica delle culture patriarcali. Gli stereotipi attribuiti alle persone asessuali, ivi comprese le persone che si collocano nello spettro della asessualità grigia, sono spesso quelli di persone impotenti, frigide, sono le fighe di legno (uso volutamente slur e termini che non amo scrivere e ascoltare, per dare l’idea di quanto spesso ahimè si legge online e/o si ascolta dalle persone). Al contrario, quando si parla di non-monogamie etiche, ivi compreso il poliamore, orientamento relazionale con cui mi identifico, l’immaginario che si spalanca è quello della persona in continua ricerca di occasioni di fare sesso, fedifraga e sessualmente promiscua (anche in questo caso ricorro a terminologie svalutanti che mi capita di ascoltare e leggere). Quindi potete capire quanto sia tristemente frequente il corto circuito di cui accennate nella domanda. La soluzione sarebbe cercare di stare in ascolto (delle altre persone e dei nostri bisogni), imparare a rispettare anche ciò che non ci appartiene e in cui non ci identifichiamo e capire che oltre qualsiasi etichetta c’è sempre la persona nelle sue caratteristiche e complessità.

Perché secondo te le persone che si trovano nel cosiddetto “ace umbrella” sono invisibili agli occhi della società? Ti sembra che lo spettro dell’asessualità sia considerato meno importante di altri orientamenti sessuali e romantici?

Rispondo in modo molto molto semplice e diretto alla seconda domanda: sì! Basti pensare che sono molte le persone a non considerare l’asessualità e il suo spettro di orientamenti che abbiano la stessa cittadinanza degli altri. Per certi aspetti le forme di discriminazione e violenza che colpiscono le persone asessuali sono assimilabili a quelle che interessano le persone bisessuali: il credere che sia una moda, una fase, una mancata presa di posizione o di coscienza, l’invisibilizzazione e l’invalidazione identitaria e dell’esperienza individuale sono le forme di discriminazione e esclusione che colpiscono le persone ace. Un esempio su tutti: pensate che ad oggi nel DDL Zan nemmeno si nomina l’asessaulità come orientamento. La sensazione di esclusione, di minimizzare e non dare visibilità a un’identità, ecco, si sente molto, ahimè sia fuori sia dentro le comunità LGBTIQIAP+.

Perché un attivista grey ace lavora con Amnesty?

Il mio lavoro come attivista nel contesto associazionistico LGBTQIAP+ inizia intorno al 2004 (quando ero studente universitario) con quella che oggi è l’associazione Pinkriot, per la quale cominciai anche a svolgere attività di formazione nelle scuole superiori a partire dal 2007. Negli anni ho avuto delle belle opportunità formative sia in Italia sia all’estero da studente e da trainer: tra il 2009 e il 2012 sono stato coordinatore di un progetto nazionale che mi portò a lavorare, tra le altre, anche nella scuola dell’infanzia. La collaborazione con Amnesty ebbe inizio nel 2009 quando iniziai a fare attività formativa presso i campi estivi che l’associazione organizzava tra l’Emilia e l’Umbria, attività che da allora ho la bella opportunità di svolgere ogni estate. In quei contesti mi occupo di attività di alfabetizzazione ai contesti LGBTIQAP+ e da qualche anno mi capita di organizzare attività sull’intersezionalità e sulla rappresentazione delle persone LGBTIQAP+ nella cultura pop. Lavoro in coordinamento con altrə professionistə che si occupano di formare chi partecipa ai campi su altri contesti discriminatori e di oppressione perché siano chiare le interconnessioni e la multidimensionalità dei fenomeni di violenza e discriminazione che agisce su certe categorie di persone. Certo arricchire la formazione anche con testimonianze identitarie personali (come quella grey-ace) sicuramente aiuta chi partecipa a familiarizzare con identità spesso poco note e invisibilizzate. Proporre una visibilità positiva, laddove possiamo permettercelo, credo sia uno strumento culturale e politico molto potente ed efficace.

In che modo la tua natura di formatore si fonde con la tua realtà di creativo? Secondo te il linguaggio visivo che usi sia come Illustratore che come concept artist può essere un valido mezzo di comunicazione?

Per quanto mi sia possibile cerco di integrare contenuti politici legati all’inclusività, al privilegio e ai contesti di oppressione in tutto quello che disegno e progetto (o quasi), pertanto anche quando lavoro come illustratore cerco di lavorare su ogni artwork a partire da contenuti di attualità o personali per poter parlare di quanto politicamente mi sta a cuore: l’integrazione dell’ombra, la valorizzazione delle identità poco visibili, i contenuti cari al transfemminismo intersezionale sono i punti di partenza nell’elaborazione creativa di ogni mia illustrazione. Cosa diversa è per la concept art: in questo caso, lavorando per l’industria dell’entertainment (prevalentemente videoludica) spesso capita che non possa selezionare i contenuti su cui lavorare. Il mondo dell’intrattenimento è assai vasto e differenziato; è un universo in cui spesso vengono proposte sempre più rappresentazioni delle realtà LGBTIQAP+: un bene da una parte, un rimarcare stereotipi che poco si adattano alla complessità del reale e delle identità dall’altra, con un forte pericolo (tra i tanti) di pink e rainbow washing da parte di aziende che si colorano solo per il mese dei Pride ma senza effettivamente mettere in pratica politiche legate all’inclusione. Mi è capitato infatti di non accettare lavori che non fossero conformi alle mie idee politiche, ben consapevole che anche questo rientri nel privilegio che non tutte le

persone possono permettersi.

Pensi che la tua libertà di espressione sia un valore aggiunto per la The Sign Academy in cui ricoprì il ruolo di responsabile didattico?

Credo si sì. Per farsi portatori di certi contenuti c’è bisogno di viverli, crederci e praticarli e per quanto posso cerco di essere sempre molto trasparente sulla mia identità con chi collabora con me, col corpo docenti e con quello studentesco. È un’attitudine che ho anche sui social: spesso nelle storie parlo di me, condivido contenuti politici e parlo di attualità manifestando il mio punto di vista in modo chiaro. Nell’ambito dell’Accademia, ma più in generale in ogni ambito formativo, sdoganare e rendere visibili identità che la società spesso ignora e mette ai margini significa far sentire a casa e protette molte delle persone che quelle identità le vivono; significa creare spazi di prossimità, che spesso la scuola ignora, in cui ognunə abbia il proprio posto e si senta a casa. “Non si può più dire niente”: di che tipo di umorismo, se esiste, c’è bisogno per normalizzare le diversità di genere? Potrei partire dalla definizione di trigger warning per parlare di questa frase. Effettivamente quando la sento, come si dice oggi, mi triggero male. Credo si tratti della fragile difesa di chi non accetta il cambiamento sociale, culturale, politico e sente minacciato il proprio privilegio. Che poi è tipico di una certa categoria di persone che si scandalizzano quando sentono usare la n-word e poi ti tacciano di esagerazione quando sottolinei loro che la f-word nel bel mezzo di un discorso o una battuta sessista non fanno per niente ridere, e anzi, vanno a confermare una situazione di violenza e oppressione che coinvolge moltissime persone. Fortunatamente anche il fronte di chi si triggera a sentire “non si può più dire niente” si sta allargando e credo che in pochi anni, come del resto è successo con tanti slur in passato, anche il fronte di chi trova divertente fare battute hetero-cringe, sessite e omobilesboatransfobiche, andrà a ridursi molto. I contesti cambiano e si evolvono e con essi anche l’ironia per cui meno battute da baby-boomer e più meme z-gen informata e formata a dialogare con la complessità delle identità e del reale.

Se vediamo la normalizzazione come punto d’arrivo, sicuramente la cultura patriarcale è il Nemico per eccellenza; in che modo secondo te si può combattere questo “villain”?

La domanda richiederebbe di per sé qualche volume di spiegazione; cercando di farla breve, credo che chiunque, prima di entrare nel merito di ciascuna identità dovrebbe fare chiarezza sui propri privilegi: è innegabile che esista un privilegio maschio-bianco-cis-etero-abile (e borghese direi) che ad oggi ancora costituisce una norma e che questo contribuisca a creare le fondamenta del patriarcato. Oggi la sfida, secondo me, non è tanto quella di normalizzare ma mettere in luce i collegamenti che esistono tra le differenti realtà e, come insegna il femminismo intersezionale, capire che ogni fenomeno di oppressione, violenza e discriminazione ha una natura multidimensionale e che non possiamo occuparci della questione di genere senza occuparci della questione lavorativa, non possiamo occuparci della questione migrazioni senza essere consapevoli di quella ambientale, essendo tutto interconnesso. Quello di cui abbiamo bisogno è tornare a considerarci tessuto riscoprendo le connessioni che la cultura capitalistica della frammentazione e dell’individualismo ha reciso e invisibilizzato.